久しぶりの更新です! Pick Up MaestroシリーズのVol.3はラテンベースの礎を作った一人。 Bobby Rodríguezです。 ラテンの黄金期に膨大な音源を残していますのでその一部を紹介していきます。

Bobby Rodríguez(ボビー・ロドリゲス)のプロフィール

Roberto”Boby”Rodriguez(ロベルト・"ボビー"・ロドリゲス) (フロリダ州タンパ、1927年5月2日~2002年7月29日) キューバ人とプエルトリコ人の両親を持つBoby Rodriguezは、コントラバスおよびエレクトリック・ベースの最も重要なラテンベースの巨匠の一人です。 ニューヨークで17歳の時、Julio Andinoに代わってMachito&His Afro-Cubans Bandへ参加することでキャリアをスタートさせます。 そして、Dizzy Gillespie、Cal Tjader、Eddie Palmieri、Willie Bobo,Mongo Santamaria,Joe Cuba、Eric Dolphy、Alegre All Stars、Tiro Rodriguesなどのレコーディングに参加するようになります。 またCharlie Palmieri、Tito Puenteの最盛期といえる期間に長期に渡って携わっています。 ベースを弾きながら足でClaveを刻むというスタイルも彼の特徴ですね。 どんなフレーズからもクラーベを感じられるのはこれ故なのでしょうか。 そして、常にジャジーなフレイジングを用いているのも大きな特徴かと思います。 エレキベースを演奏する際には、ほぼ全て親指でピッキングしているのもユニークですね。 "Dedo Gordo(=親指)“というニックネームがあるのはこれ故です。 Baby Bassの音に似せようとこの奏法を用いているのかと思いますがエレキベースでラテンのグルーヴを出すのにこの奏法は欠かせないものだと思います。 (こちらの記事でこの奏法については紹介しています。)

Bobby Rodríguezの参加する名盤とそのベースライン

Tito Puenteとの作品

Tito Puenteの作品の中でも最も盛んな活動をしていた時期にBobby Rodriguezは多く参加しています。 作品の中で、数多くのトゥンバオのバリエーションを披露してくれていますが時折大変にメロディックで、クリエイティブなアドリブソロも行っています。 Tito Puenteとの活動は、1950年代から1990年代まで続けられました。

“Dance Mania”

“On Broadway”

“Mambo Diablo”

“Cuban Carnival”

“Salsa Meets Jazz”

“Goza mi Timbal”

“Descarga Tito Puente& Michel Camilo

Montreal Jazz Festival”

”Ode to Cachao”でのベースソロ

1990年のアルバム"Goza Mi Timbal"の"Ode to Cachao"という曲はBobby Rodriguezのソロがたっぷりと演奏されています。 Israel López Cachaoへの敬意と共に、Bobby Rodriguezの素晴らしいラテンジャズへのアプローチを披露しています。 3つのパートでベースソロが弾かれているのと、ソロ的なモントゥーノのパータンを紹介します。

Bass Solo 1

1:06〜からの最初のベースソロのセクションです。 アルペジオを中心としたジャジーなソロですね〜

Bass Solo 2

2:41〜の2回めのBass Soloパートです。 2拍3連を用いたフレーズが多用されていきよりラテン感が増しています。

BreakでのPiano Montunoっぽいフレーズ

3:40〜のセクションは、Bass Solo 2の後のブレークでPiano Tumbaoのブレークのようなフレーズをベースで弾いています。 開放弦を上手く使ったフレージングで面白い響きになっていますね。 後のMamboのセクションもこのフレーズを引き続き弾いています。

Bass Solo 3

4:36〜は最後の3回目のベースソロです。 冒頭は、今までで一番高い音域を使った早いパッセージで盛り上げています。 全体にレイドバックした歌いまわしなのでよく音源を聞いて参考にしてみてください。

Tito Puenteの作品でのBass Tumbao

“Tim Mom Bo”

ご機嫌なCha-Cha-Chaのリフです。 全編こちらのリフを弾いています。

”3-D Mambo”

1:33〜のTumobaoです。 "3-D Mambo"は、キューバのリズムや楽器、モダンジャズのハーモニーを管楽器で表現した素晴らしい曲です。

譜例のトゥンバオの6音目(2小節目の1拍目の8分裏)には特に注目してみましょう。 この音はRumbaで演奏されるコンガのうちQuinto(キント)のリズムです。 一般的なトゥンバオにはないシンコペーションとルンバのテイストが加わった特徴的なトゥンバオです。

※Quinto(キント) ルンバの演奏で使用されるリードパートにあたる最も高音のコンガです。 こちらのwikiの記事を参照してみてください。 譜例の上部のフレーズがQuintoのフレーズです。 このフレーズはクラーベを半拍ずらした位置からスタートさせたフレーズになっています。

ハーモニー的には、2つ目のクラーベの5音目(3小節目4拍目8分裏)のBナチュラルの音はG7の3rdとなります。 このトライアドの転回型は、クラシック音楽ではよく見られるが、ジャズではこの時点ではまだ珍しく、後に様々なジャンルで非常に重要な意味を持つようになります。

“Cuando te vea”

"Cuando te Vea"は、当時において最も重要なラテンヴォーカリストの一人であるSantos Colonの素晴らしい歌声をフィーチャーしています。 譜例は3:19〜のものです。 この曲でのBobby Rodriguezのトゥンバオは、上記譜例のような4種類の2クラーベ毎に変化させているベース・トゥンバオをループさせた練習の題材にもしやすい曲です。 以前に記載したClave Neutralの分類を各々のフレーズに記載しておきました。 2段目を除いて Habanera(Anticipated Single-Ponche)→ Habanera(Anticipated Double-Ponche)→ Tresillo(Anticipated Single-Ponhe ただし8分でAnticipated)→ Habanera(Anticipated Single-Ponche) の繰り返すパターンになっています。 フレーズの分析にもこの方法は便利ですね〜

“Hong Kong Mambo”

Hong Kong Mamboは、Tito PuenteがMarimbaを演奏してます。 この曲でのトゥンバオのフレーズはTitoのMarimbaのテーマとユニゾンになっているので、ベースのトゥンバオもTitoの考案と思われます。 これはクラーベに沿ったフレーズになるので、Clave Neutralによる分類はできません!

“Llegó Miján“

“Llegó Miján”の1:58〜のTumbaoはGeneric Tumbaoの中でも最もレアなパターンである Bolero(Anticipated Double-Ponche)です。 Funkyな感じですよね〜 譜例の3小節目裏のAの音を省略するとこのパターンの純粋な形になります。

“Mi Chiquita Quiere Bembe”

”Mi chiquita quiere bembe”の2:30〜の部分の採譜です。 この曲は4/4と6/8の間でビートが切り替わっていきます。 テンポは2倍となり、1拍の分割数は4から3へと変化していきます。 この辺りは6/8拍子について書いた過去の記事を参照してみてください。

Machito and his Afro-Cubansとの作品

Machitoのバンドの出身者にはたくさんの偉大なミュージシャンがいます。 Tito Puente、José Mangual、Julio Andinoなどなど… そしてこの記事で紹介している最高のベーシストBobby Rodriguezもこのバンドの出身者です。

“Relax and Mambo”

“Kenya”

“Blen Blen Blen”

Machito and his OrchestraでのBass Tumbao

“Cubop City”

Guarachaのバリエーションのようなベーストゥンバオです。

“Vacilando”

“Mambo Mucho mambo”

1:37〜のトゥンバオです。 ファンキーでかっこいいですねー

“Mamboscope”

1:13〜のトゥンバオです。 前半のテーマ部はGuaracha、トランペットソロ部分はTresilloとGeneric Tumbaoを弾いた後にこのフレーズが出てきます。

The Alegre All Starsでの作品

1961年に始まったこのグループは、6枚のアルバムを発表しています。 このグループは、 フルート奏者のJohnny Pacheco 歌手のRudy Calzado ティンバレス奏者のFrancisco "Kako" Bastar 伝説のトロンボーン奏者Barry Rogers。 ベーシストのBobby Rodriguezらが参加していました。

“The Alegre All Stars Vol.1”

“El Manicero – The Alegre All Stars Vol. 2”

“Lost And Found – The Alegre All Stars Vol. 3”

“Way Out – The Alegre All Stars Vol. 4”

“They Just Don’t Makim Like Us Any More”

“Perdido”

The Alegre All StarsでのBass Tumbao

“Estoy buscando a Kako”

ここでとりあげた、 "Estoy buscando a Kako” という曲では、 「Estoy buscando a Johnny Estoy buscando a Bobby Estoy buscando a Charlie Estoy buscando a Kako」 というように、 「Estoy buscando a 〇〇=〇〇はどこ?」 というCoroでバンドの各メンバーを探す歌詞のコーラスの終わりにユニゾンでブレイクしてそのプレイヤーのソロが始まる… というシンプルですが面白いアレンジです。 各人のソロは4クラーベずつで構成され、同じフレーズで終わらせています。 譜例は、1:04〜の箇所です。 Coroで”Estoy buscando a Bobby”と歌うところから始まりBobby Rodriguezのソロの終わりまで採譜してあります。 美しいフレーズのソロは、曲のキャッチなフレーズである「donde esta=どこだ?」という歌のメロディのフレーズを引用したダブルストップで終わっています。 最初のピックアップのフレーズは、いわゆるバップフレーズと呼ばれるようなビバップのボキャブラリーのフレーズです。 ピックアップで弾いたそのバップフレーズの最後の部分をモチーフにして、ソロ全体を構築していっています。 そして、最後のフレーズでアレンジのテーマに戻るまで、全て冒頭のモチーフを発展させていったものとなっているのが譜面で見るとわかると思います。

その他の参加作品

ほかも色々と膨大なレコーディングがあるのですが、代表的なものだけピックアップしていきます。

“Acid” Ray Barretto

“Acid”

Boogalooが流行している最中だった1968年に発表されたこちらのアルバムののタイトル曲は、Bobby Rodriguezのベースラインを中心にしたベーシックなDescargaです。

“Son Con Cuero”

“Echando Pa’Lante” Eddie Palmieri

“El Sonido Nuevo” Cal Tjader & Eddie Palmieri

“Picadillo”

“Afro” Dizzie Gillespie

“A Night in Tunisia”

Dizziy Gillespieの作品にも参加しているものが多くあります。 "チュニジアの夜"をAfroで演奏しているこちらでのBobby Rodriguezの演奏も秀逸です。

“Live at the Red Garter Vol.1” Fania All Stars

“Live at the Red Garter Vol.2” Fania All Stars

“El Pirata Del Caribe” Joe Cuba

“Ritmos y Cantos Callejeros”

Cortijo y Kako y sus Tambores

ということで、久しぶりの更新はラテンベーシストのマエストロのBobby Rodriguezを紹介した記事でした。 名盤、名演が数え切れないほどあるのですがこれくらいで今回はこれくらいまでで。 またラテンベースの記事も更新を続けていきたいと思います。

ベースレッスン「マイナー・トライアドの転回形」

メジャー・トライアドの転回形と同様に解説していきます。 Cマイナー・トライアドの転回形は下記のようになります。

基本形

基本形は… 最低音がコードのRootでそれに短3度上、完全5度の上が重なります。

第1転回形

第1転回形は… 最低音がコードの短3度の音で、その上に完全5度の音、さらにその上にオクターブ上げたRootが重なります。

第2転回形

第2転回形は… 最低音がコードの完全5度の音、その上にRoot、さらにその上にオクターブ上げた短3度の音が重なります。

転回形で弾いてみよう

基本形

まずはCm△の基本形です。 これについてはこちらの記事でもさらに解説もしているのでご参考にして下さい。

第1転回形

Cm△の第1転回形です。 最初に6フレットのE♭音=短3度の音を中指で押さえてスタートさせるとよいでしょう。

第2転回形

Cm△の第2転回形です。 3フレットのG音=完全5度の音を人差し指で押さえてスタートするとよいです。

第1転回形を12keyで弾いてみよう

メジャートライアドのものと同様ですが、1オクターブずつ各Keyで第1転回形のマイナー・トライアドを弾いていきます。 運指などはTAB譜の譜例にとらわれずに弾いてください。

第2転回形を12keyで弾いてみよう

1オクターブずつ各Keyで第2転回形のマイナー・トライアドを弾いていきます。 運指などはTAB譜の譜例にとらわれずに弾いてください。

ということで、各Keyでのマイナー・トライアドの転回形を書いてみました。 メジャー・トライアドと同様にコードネームをみて即座に基本形、第1転回形、第2転回形と弾けるようにしていきましょう。

ベースレッスン 「メジャー・トライアドの転回形」

転回形とは、ルート音以外の音が最低音となるようにある構成音を1オクターブ上げる(または下げる)ことを言います。 トライアド(三和音)の場合… 3度の音が最低音となる第1転回形 5度の音が最低音となる第2転回形 が転回形となります。 Cメジャー・トライアドの転回形は下記のようになります。

基本形は… 最低音がRootで、それに長3度上、完全5度上の音が重なります。

第1転回形は… 最低音がコードの長3度の音、その上に完全5度の音、さらにその上にオクターブ上げたルートが重なります。

第2転回形は… 最低音がコードの完全5度の音、その上にRoot、さらにその上にオクターブ上げた長3度が重なります。

転回形で弾いてみよう

まずはC△の基本形です。 これについてはこちらの記事でさらに解説もしているのでご参考にして下さい。

第1転回形

C△の第1転回形です。 最初に7フレットのE音=長3度の音を人差し指で押させてスタートするとよいでしょう。

第2転回形

C△の第2転回形です。 3フレットのG音=完全5度の音を中指で押させてスタートするとよいです。

第1転回形を12keyで弾いてみよう

1オクターブずつ各Keyで第1転回形のトメジャー・ライアドを弾いていきます。 運指などはTAB譜の指定にとらわれずに弾いてください。

第2転回形

1オクターブずつ各Keyで第2転回形のトメジャー・ライアドを弾いていきます。 運指などはTAB譜の指定にとらわれずに弾いてください。

ということで、各keyでのメジャートライアドの転回形を書いてみました。 コードネームをみて基本形、第1転回形、第2転回形とすぐに弾けるようにしていきましょう!!

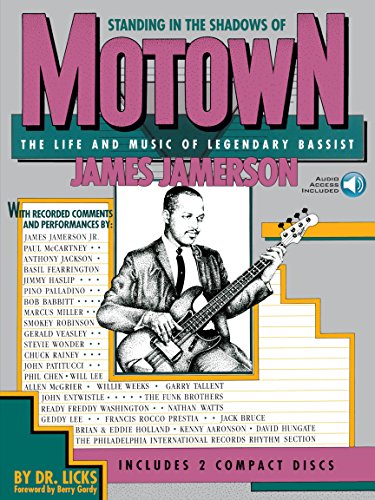

Igor’s Practice(James Jamerson’s Chromatic Approach Exercise )

エレクトリック・ベースの父とも称されるベーシストといえばJames Jamerson。 Motownレーベルでのレコーディングを中心に数々の名演を残しています。 今回紹介するのは、ジェイムス・ジェマーソンの伝記本「Standing in the Shadows of Motown」にも記載されているエクササイズです。 彼のベースラインの特徴といえばクロマチックアプローチ。

価格¥13,800

順位962,715位

著ドクター リックス

翻訳坂本 信

発行リットーミュージック

発売日2004/04/23

日本語のやつは絶版なのかクソ高いです。

Standing in the Shadows of Motown: The Life and Music of Legendary Bassist James Jamerson

価格¥7,177

順位69,946位

著Licks, Slutsky, Allen, Jamerson, James, ほか

発行Hal Leonard Corp

発売日1989/06/01

原著のこちらを買ったほうがいいです。

これを習得する為のエクササイズとして、レッスンを受けていたロン・ブラウンというベーシストの為に考案してくれたものらしいです。

"Shadows of Motown"では途中までの記載になっていますが、 最初のフレーズを4度進行などで12keyに移調し、シャッフルのグルーブで弾いていきます。 全keyの譜例を載せてありますが、譜面を見ないで弾くようにしていきましょう。 オクターブの上下などは譜例の通りでなくても構いません。 移調する際に、なるべくローポジションを使ってください。 各Keyでの開放弦の使い方やローポジションを把握する練習になると思います。

ベースレッスン「オーグメンティッド・トライアド(Augmented Triad)」

今回の記事ではオーグメンティッド・トライアド(Augmented Triad)について紹介してきます。

オーグメンティッド・トライアド

(Augumented Triad)の構成音

オーグメンティッド・トライアド(Augmented Triad)は ルート(Root) ルート(Root)から長3度(Major 3rd)の音程 ルート(Root)から増5度(Augmented 5th)の音程 で構成される和音です。 特徴的なのは5度の音程です。 これが 完全5度ならば、マイナー・トライアド(minor Triad) 減5度ならば、ディミニッシュド・トライアド(diminished Triad) 増5度ならば、オーグメンティッド・トライアド(Augmented Triad) となるわけです。

コードの表記は Caug C+ C#5 などと表記します。 このサイト上では Caugと表記していきます。

オーグメンティッド・トライアド(Augmented Triad)をアルペジオで弾いてみよう

オーグメンテッド・トライアドの構成音をアルペジオ(分散和音)で弾いてみましょう。 ひとまずCaugを弾いてみたいと思います。 これも他のトライアドと同様に色々な運指、ポジションで同じ音程を弾くことができますのでいくつかのバリエーションを紹介していきたいと思います。

オーグメンテッド・トライアド

1オクターブアルペジオ 運指その1

小指でルート(Root)を押さえて、 そのままのポジションで中指でMajor3rd、小指で#5th。 ポジション移動して、小指でオクターブ上のRootを押さえる運指となります。

オーグメンテッド・トライアド

1オクターブアルペジオ 運指その2

人差指でルート(Root)を押さえてからポジション移動。 その次のポジションで小指でMajor3rd、中指で#5th、小指でオクターブ上のRootを押さえる運指となります。

他の種類のコードアルペジオと同様にスタート位置のルートの音を変化させればどのディミニッシュド・トライアドも全く同じ運指で弾くことができます。 ルート(Root)からみてどの指で、どの構成音を押さえているのかを意識して指板上での形を覚えてみましょう。 次回の記事ではこれを12keyで弾いていきましょう。

ブラジル音楽のベース入門 その6-4「Adriano Giffoniの動画Ritomos Brasileiros:Bossa Nova」

Adrino Giffoniが解説しているブラジル音楽の各リズムについての動画の採譜を引き続きしてみました。 今回はこちらの動画「Ritomos Brasileiros:Bossa NovaということでBossa Nova(ボサノヴァ)のベースラインです。

0:39〜

ボサノヴァのベースラインその1です。 ピッキングをネック上で行い柔らかい音色にしています。

1:02〜

ボサノヴァのベースラインその2です。 シンプルに4分音符のみでのラインとなっています。

1:27〜

ボサノヴァのベースラインその3です。 バチーダというボサノヴァでのギターのコンピングを模したものです。

1:40〜

ボサノヴァのベースラインその4です。 サンバでもよく用いるスルドを模した、符点8分音符と16分音符のパターンです。

2:08〜

こちらはサンバのベースラインとなっています。 ボサノヴァと比べるとリズミックでアクセントなども多様したラインとなっています。 ボサノヴァとサンバの違いを感じてみて下さい。

2:16〜

ボサノヴァのベースラインその5です。 ボサノヴァはサンバのリズムを基本にしていますがサンバよりもシンプルなリズムにします。 アクセントもあまり付けず、大げさな表現はしません。 リズムの訛りもサンバと比較するとあまり訛らせず平坦なリズムで演奏します。 淡々とクールに演奏したほうがベターです。 そして、音使いはサンバよりもテンションなどを選択したり、メロディックなラインもよいかもしれません。 こちらのラインもアルペジオやクロマチックアプローチを使ったラインとなっています。

Adriano Giffoniのこのシリーズの採譜も引き続き続けてきました。 これまたBossa Novaについての解説もちゃんと記事書かないといけませんねー。 また引き続き記事を更新していきたいと思います。

ブラジル音楽のベース入門 その6-3「Adriano Giffoniの動画Ritomos Brasileiros:Baião」

Adrino Giffoniが解説しているブラジル音楽の各リズムについての動画の採譜を引き続きしてみました。 今回はこちらの動画「Ritomos Brasileiros:BaiãoということでBaião(バイヨン)のベースラインです。

0:38〜

基本的なBaiãoのベースラインその1です。

1:13〜

基本的なBaiãoのベースラインその2。 2拍目裏を実音にして、スタッカート気味で弾いています。

1:50〜

よりパーカッシブにしたベースラインです。 ゴーストノートとハンマリング・オンを交えています。

2:28〜

Baiãoのベースラインの元となるザブンバというパーカッションのリズムをベースで演奏。 これに音程をつけたのが、基本的なBaiãoのベースラインとなるわけです。

2:39〜

前述までのゴーストノートとハンマリング・オンにもう少しバリエーションを付けたパターンです。 ザブンバのパーカッションパターンを踏まえてこれらを弾いてみましょう。

Adriano Giffoniのこのシリーズの採譜も引き続き書いていきたいですが、Baiãoについての解説もちゃんと記事書かないといけませんねー。 また引き続き記事を更新していきたいと思います。

ベースレッスン「ディミニッシュド・トライアド(Diminished Triad)を12KEYで弾いてみる」

前回の記事で紹介したディミニッシュド・トライアド(Diminished Triad)を12のkeyそれぞれでの譜例を紹介していきたいと思います。 ・その1 人差し指からスタートするフィンガリング ・その2 薬指からスタートするフィンガリング の2パターンが大きくあります。 指の形とルートとのポジションの関連性を意識して練習してみて下さい。 その2 薬指からスタートするフィンガリングの場合は、 ポジション移動を伴いますので注意しましょう。 その他、開放弦をまじえた ・オープン・フィンガリング のパターンもあるものについては紹介しています。 開放弦を使うオープン・フィンガリングは、それぞれkeyによって運指が異なるので個別に覚えていって下さい。 譜面上でのコードネームの表記は C Diminished Triadの場合 Cdim もしくは Cm(b5) となります。

A Diminished Triad (Adim or Am(b5) )

E Diminished Triad (Edim or Em(b5) )

B Diminished Triad (Bdim or Bm(b5) )

F# Diminished Triad (F#dim or F#m(b5) )

C# Diminished Triad (C#dim or C#m(b5) )

G# Diminished Triad (G#dim or G#m(b5) )

D Diminished Triad (Ddim or Dm(b5) )

G Diminished Triad (Gdim or Gm(b5) )

C Diminished Triad (Cdim or Cm(b5) )

F Diminished Triad (Fdim or Fm(b5) )

Bb Diminished Triad (Bbdim or Bbm(b5) )

という感じで、ディミニッシュド・トライアドの1オクターブでのアルペジオのフィンガリングを12keyでずらーっと紹介してきました。 次回はオーギュメンティッド・トライアドについて書いて行きたいと思います。

ベースレッスン マイナー・トライアド(minor Triad)を12keyで弾いてみる

前回の記事で紹介したマイナー・トライアド(minor Triad)を12のkeyそれぞれでの譜例を紹介していきたいと思います。

Am

Em

Bm

F#m

C#m

G#m

Dm

Gm

Cm

Fm

Bbm

という感じで、マイナー・トライアドの1オクターブでのアルペジオのフィンガリングを12keyでずらーっと紹介してきました。 次回以降では、トライアドの練習方法をもうちょっと紹介していきたいと思います。 2オクターブでのアルペジオ、転回型などについて解説していく感じになるかと思います。

ベースレッスン「マイナー・トライアド(minor Triad)」

今回の記事ではマイナー・トライアド(minor Triad)について紹介していきます。

マイナー・トライアド(Minor Triad)の構成音

マイナー・トライアド(minor Triad)は ルート(Root) ルート(Root)から短3度(minor 3rd)の音程 ルート(Root)から完全5度(Perfect 5th)の音程 で構成される和音です。 メジャー・トライアド(Major Triad)との相違点は3度の音程です。 これが 長3度ならば、メジャー・トライアド(Major Triad) 短3度ならば、マイナー・トライアド(minor Triad) となるわけです。

コードの表記は Cm Cmin C- などと表記します。 このサイト上では Cmと表記していきます。

マイナー・トライアド(minor Triad)をアルペジオで弾いてみよう

マイナー・トライアドの構成音をアルペジオ(分散和音)で弾いてみましょう。 ひとまずAmを弾いてみたいと思います。 これもメジャー・トライアドと同様に色々な運指、ポジションで同じ音程を弾くことができますのでいくつかのバリエーションを紹介していきたいと思います。

ユニバーサル・フィンガリング

このようにルート(Root)を人差し指で押さえて、ポジション移動をせず同じポジションの中でこのようにトライアドを1オクターブ弾くことができます。 "ユニバーサル・フィンガリング"では、スタート位置のルートの音を変化させれば他のメジャー・トライアドでも全く同じ運指で弾くことができます。 ルート(Root)からみてどの指で、どの構成音を押さえているのかを意識して指板上での形を覚えてみましょう。

4本の弦にまたがるフィンガリング

このフィンガリングは4つの弦にまたがってのフィンガリングになります。 よって、4弦でルートを押さえたものにしか使えません。 先程のユニバーサル・フィンガリングとは違い小指でルート(Root)を押さえてスタートします。 最初にルート(Root)を小指で弾いたらポジション移動せず、 中指で短3度(minor 3rd)、そのままのポジションで人差し指で5度、オクターブの音を弾いていくような運指になります。 この運指も同じ運指の動きで他のマイナー・トライアドを弾くことができます。

オープン・フィンガリング

最後は開放弦を使ったフィンガリングです。 このフィンガリングだけは、開放弦が使える音によって運指が変化しますので共通の運指というのはありません。

ということで、マイナー・トライアド(minor Triad)でした。 メジャー・トライアド(Major Triad)との相違点を意識して演奏してみましょう。 Aマイナーのトライアドの運指を中心に書いてきたのですが、 次回はメジャー・トライアドと同様に他の各keyでのマイナー・トライアドについて書いていこうかと思います。