クラーベとコード進行について書いていきます。 クラーベの向きでコード進行も変わってきます。 というべきなのか、 コード進行によってクラーベの向きを変えますなのか。 鶏と卵的な話でどちらが先にくるのかはケースによるのでしょうがw

True Cuban BassやLatin Bass Bookにも記載があるのですが、 コード進行がクラーベを決定する要素にもなります。

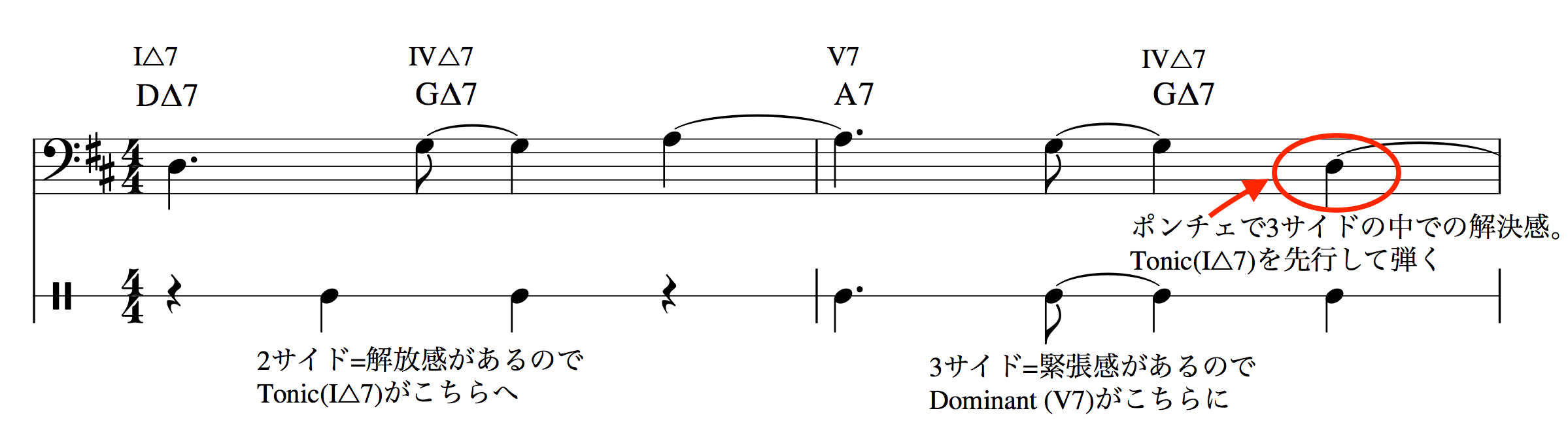

トニック(Tonic)から始まるコード進行は2−3です。 モントゥーノでよくでてくるコード進行ですが Ⅰ−Ⅳ−Ⅴ−Ⅳの場合は一般に2-3 となります。

これが違和感なく思えるのは、 解放感がある2サイドにトニック(Ⅰ△7)が配置され、 緊張感がある3サイドにドミナント(Ⅴ7)が配置されているからと思います。 3サイドの最後の音であるポンチェ(3サイドの4拍目)でもリズムとハーモニーの解決感が一致しています。

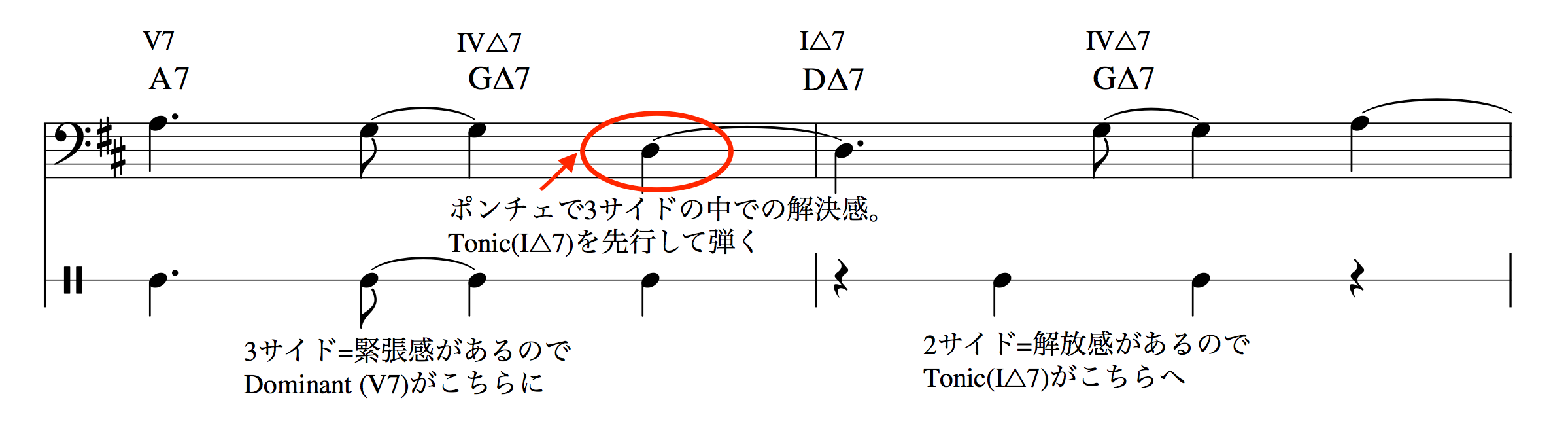

ドミナント(Dominant)から始まるコード進行は3−2です。 Ⅴ-Ⅳ-Ⅰ-Ⅳのコード進行は、トニックから始まるものとは逆で一般に3–2になります。

これは2−3のときとは逆で 緊張感のある3サイドでまずドミナント(Ⅴ7)が置かれ ポンチェ(3サイドの4拍目)にトニックがきてリズムの解決感とハーモニーの解決感が一致。 そして、解放感がある2サイドにトニックを配置いるためクラーベとコード進行が一致している感じがします。

と、ここまで書いてきましたがあくまでコード進行だけで判断するとこうだようという話でして実際はメロディーの動きでも判断してクラーベが逆になってたりというケースもあります。 あくまでこのコード進行だと一般的にはこうなるという話です。 ベーシスト的にはとりあえず、初見でクラーベの向きが謎な時などは最初はベーシックなトゥンバオを弾いておきましょうw そして、メロディーの流れなどでクラーベが判別できてきたらバリエーションをつけていくようにしましょう。

「ラテンベース入門 クラーベとコード進行」への1件のフィードバック